농림축수산업과 기후변화 |

|||

|---|---|---|---|

| 작성일 | 2021-02-03 | 작성자 | 관리자 |

|

100 |

|||

|

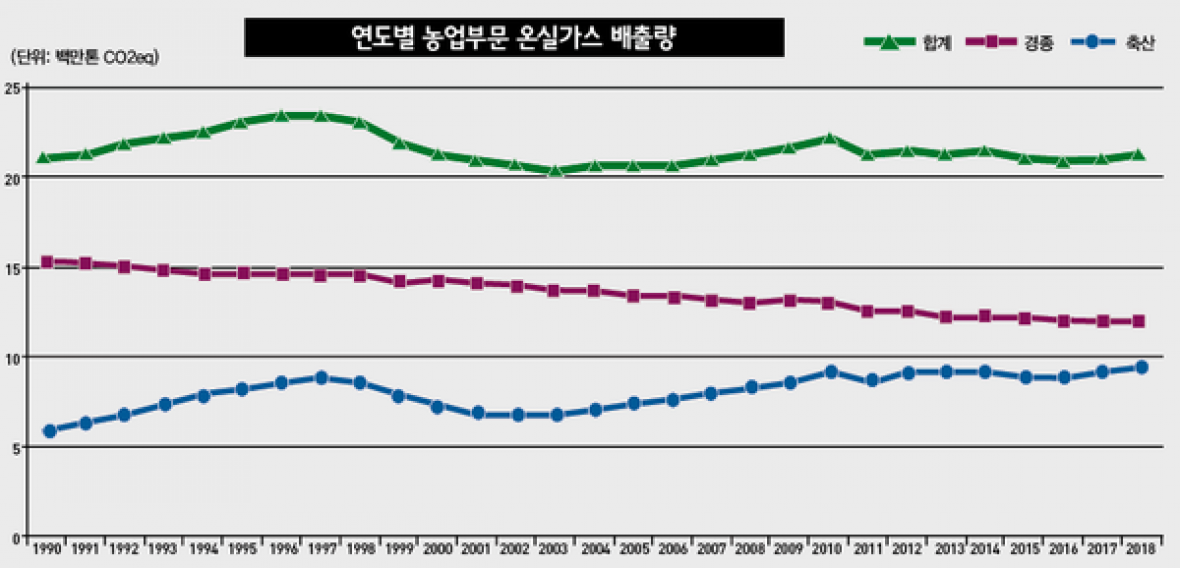

농림축수산업과 기후변화 ‘필요성은 알지만 몰라서 못해’ 저탄소농업정책 인지도 낮아…선택형 공익직불제 연계한 보상지급 필요성 대두 경종, 1520만톤CO2eq→1180만톤CO2eq로 감소 축산, 580만톤 CO2eq→940만톤CO2eq로 증가 농업분야 탄소저감 위한 제도적 장치 필요 349만 톤CO2eq(이산화탄소 상당량). 2030국가온실가스 감축목표에 따라 앞으로 10년간 농업분야에서 감축해야 하는 탄소의 양이다. 매우 부담이 되는 목표지만, 이는 1차 목표로 정부가 제시한 2050년 탄소중립사회 실현을 위해 상향조정될 가능성이 매우 높다. 이에 농림축수산업 분야 온실가스문제를 짚어보고, 향후 탄소저감을 위한 제도적 장치와 지원방안 등을 살펴봤다. ■ 농축산업

# 농업분야 온실가스, 경종 ‘줄고’ 축산 ‘늘고’ 농업분야 온실가스는 경종농업에서는 감소한 반면 축산업에서는 늘어난 것으로 나타났다. 온실가스종합정보센터(GIR)이 발표한 2020년 국가온실가스 인벤토리 보고서에 따르면 벼 재배, 농경지토양, 작물잔사소각 등 경종농업의 온실가스 배출량은 1990년 1520만 톤CO2eq에서 2000년 1410만 톤CO2eq로 줄어든데 이어 2018년 1180만 톤CO2eq까지 감소했다. 반면 축산업의 온실가스 배출량은 1990년 580만 톤CO2eq에서 2000년 720만 톤CO2eq로 늘어난데 이어 2018년 940만 톤CO2eq까지 증가했다. 2018년 기준 부문별 온실가스 배출량을 살펴보면 벼 재배 시 발생하는 온실가스가 630만 톤CO2eq로 농업분야의 29.7%를 차지해 가장 많았으며 농경지토양부문 550만 톤CO2eq(25.8%), 가축분뇨처리부문 490만 톤CO2eq(23.3%), 장내발효 부문 450만 톤CO2eq(21.1%), 작물잔사소각부문 1만 톤CO2eq(0.1%) 등의 순이었다. 온실가스 종류별로는 메탄 배출량이 1990년 1430만 톤CO2eq에서 2018년 1220만 톤CO2eq로 감소했고, 같은 기간 아산화질소는 670만 톤CO2eq에서 900만 톤CO2eq로 증가했다. 더불어 ‘토지이용, 토지이용 변화 및 임업(LULUCF)’ 분야에서도 농경지 탄소배출량은 증가했다. 보고서에 따르면 1990년 70만 톤CO2eq던 농경지 탄소배출량은 2018년 400만 톤CO2eq로 증가했다. # 온실가스 못 줄이면 생산비 9480억 늘어난다 2050년까지 온실가스를 전혀 감축하지 못할 경우 농업부문이 탄소중립을 위해 치러야 할 비용이 9480억 원에 달할 것이라는 전망도 제기됐다. 한국농촌경제연구원에 따르면 농업분야의 온실가스 배출량은 에너지부문 1140만 톤CO2eq와 비에너지부문 2020만 톤CO2eq 등으로 총 3160만 톤CO2eq에 달한다. 농업 에너지부문은 농기계와 건물, 온실, 축사 등에서 사용하는 연료에서 발생하는 온실가스이며 비에너지부문은 질소질비료 투입이나 논물의 혐기성 미생물, 잔사소각 등 농경지의 경종활동과 가축의 소화활동이나 가축분뇨 등 축산업에서 배출되는 온실가스다. 2050년까지 농업부문에서 온실가스를 전혀 감축하지 못했다고 가정했을 때 탄소배출권 1톤당 가격이 1만 원일때는 3160억 원이, 3만 원일때는 최대 9480억 원까지 비용이 발생하게 된다. 즉 지금의 상황이 이어진다면 2050년 탄소중립정책이 시행될 경우 품목에 따라서는 생산축소를 피할 수 없게 될 가능성도 있다는 것이다. # 비에너지부문 온실가스 저감 ‘부진’ 농업분야의 탄소저감은 에너지부문에서 부분적으로 성공적인 반면 비에너지부문은 감축 이행실적이 당초 계획대비 부진한 것으로 나타났다. 2030온실가스 감축로드맵의 농업부문 감축수단은 경종농업에서는 간단관개와 논물얕게대기, 축산업은 △가축분뇨에너지화시설 △가축분뇨자원화시설 △양질조사료 보급 △저메탄사료 보급 등이다. 농업에너지부문에서는 △지열히트펌프 △목재펠릿 보일러 △다겹보온커튼 △순환식수막보온시스템 △보온터널자동개폐장치 등이다. 이중 △간단관계 △가축분뇨에너지화시설 △가축분뇨 자원화시설 △양질 조사료보급 △목재펠릿 보일러 △순환식수막보온시스템 등은 2030년 이행예측치가 정책목표에 미달할 것으로 나타났다. 감축수단의 보급에 따른 온실가스 감축량 목표는 2019년 기준 68만3800톤CO2eq이었으나 실제 감축량은 43만9800톤CO2eq으로 감축량 목표달성률은 초과달성한 감축수단을 제외할 경우 64.3%에 그쳤다. 즉 현재의 이행실적 추세를 본다면 기존의 정책지원사업만으로는 2030년까지 감축목표를 달성하는 것이 쉽지 않은 실정이다. # 몰라서 못하는 저탄소농업정책 온실가스 감축의 필요성에도 불구하고 저탄소농업정책의 농업인 인지도는 낮게 나타났다. 농경연이 벼와 경종작물을 재배하는 320농가를 대상으로 지난해 12월 실시한 온라인 설문조사에서 농업인 84.1%가 온실가스 감축노력의 필요성을 알고 있었지만 저탄소농업정책에 대한 인지도는 비교적 낮게 나타났다. 농자재와 에너지절감 감축 시 인센티브를 제공하는 농업·농촌 자발적 온실가스감축사업의 인지도는 60.3%였다. 또한 농업생산에 투입되는 자재의 절감을 통해 온실가스를 줄인 농산물을 인증하는 저탄소농축산물인증제도는 농업인 58.1%만 인지하고 있었으며, 탄소배출권 거래 등 외부사업에 대한 인지도는 41.3%로 낮게 나타났다. 저탄소농업정책 참여여부를 묻는 질문에는 자발적 감축사업의 경우 52.8%, 저탄소인증은 72.0%, 외부사업은 73.5%로 참여하지 않는 농업인이 많았으며, 저탄소농업에 참여하지 않는 이유로는 ‘참여방법을 모른다’는 응답이 각각 53.4%, 41.8%, 58.8%로 나타나는 등 농업인의 절반 가량은 저탄소농업에 참여하는 방법을 모르는 것으로 나타났다. 저탄소농업에 참여하지 않는 다른 이유로는 자발적 감축사업은 ‘영농법을 습득하는 방법이 부족하다’는 응답이 19.4%였고, ‘노동력 부족’으로 답한 사람이 13.6%였다. 저탄소인증제도는 ‘생산성 저하 우려’가 14.9%, ‘영농법 습득방법 부족’이 13.4%였고 외부사업은 ‘영농법 습득방법 부족’ 18.6%, ‘낮은 경제적 보상’ 12.4% 등이었다. # 선택형 공익직불제로 인센티브 제공해야 저탄소농업기술에 대한 농업인의 수용성을 높이기 위해서는 선택형 공익직불제와 연계한 적절한 보상을 지급할 필요성이 제기된다. 농업분야 공익형 직불제 중 선택형 직불은 공익기능 증진을 우선 목표로 하는 정책수단으로 농업활동의 순기능을 늘리는데 중점을 두는 제도다. 생태서비스 제공이나 쾌적한 농촌환경조성 등 농업의 공익증진이 이뤄진 경우 선택직불의 대상이 될 수 있는 만큼 온실가스 감축도 공익증진의 일부로 볼 수 있다고 농경연은 제안하고 있다. 따라서 관행 영농법에 비해 온실가스 배출량을 줄일 수 있는 영농법을 적용한 농법에 대해서는 그에 상응하는 대가를 지불할 필요가 있다는 것이다. 실제로 저탄소농업을 실천하는 경우 농업인들은 초기 시설비 부담과 노동력 증가, 생산성 감소 등의 애로사항을 겪고 있다. 따라서 저탄소농업직불을 선택직불의 범위에 포함시키되 중소규모 농가는 행정비용을 급증시키는 이유가 될 수 있는 만큼 마을이나 영농단체, 작목반 등 집단 단위로 직불금을 받을 수 있도록 유연한 정책설계가 필요하다는 지적이 제기된다. 더불어 저탄소농업의 확대를 위해 2050년 탄소중립선언이 농업에 미치는 잠재적인 영향과 온실가스 감축정책의 불가피성을 교육하고 저탄소농축산물인증제품의 홍보, 농업분야의 온실가스 배출량 감축분을 거래할 수 있도록 해 농가소득을 창출하는 방안모색 등의 필요성도 제기된다. 정학균 농경연 연구위원은 최근 열린 2021 농업전망대회에서 “온실가스감축노력에서 농업도 예외가 될 수 없다”며 “저탄소농업으로 전환하기 위해서는 선택형 공익직불제와 연계해 적절한 인센티브를 지급하는 동시에 기존의 자발적 온실가스감축사업과 저탄소 인증, 배출권 거래시장 활용 등 저탄소농업지원정책을 개선하면서 꾸준히 확대해야 한다”고 말했다. [출처: 농수축산신문 2021. 2. 2.] |

|||

| 목록 | |||

| 다음게시물 | 다음게시물이 없습니다. 음성축산물공판장 코로나로 2일 도축 멈췄다 | ||

|---|---|---|---|

| 이전게시물 | 이전게시물이 없습니다. 한돈 뒷다리살로 만든 ‘빽햄’ 출시 | ||