[공지사항][환경부] 2019년 온실가스 배출량 전년 대비 3.5% 감소, 7억 137만 톤 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

작성일 : 2021-12-31

작성자 : 관리자

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

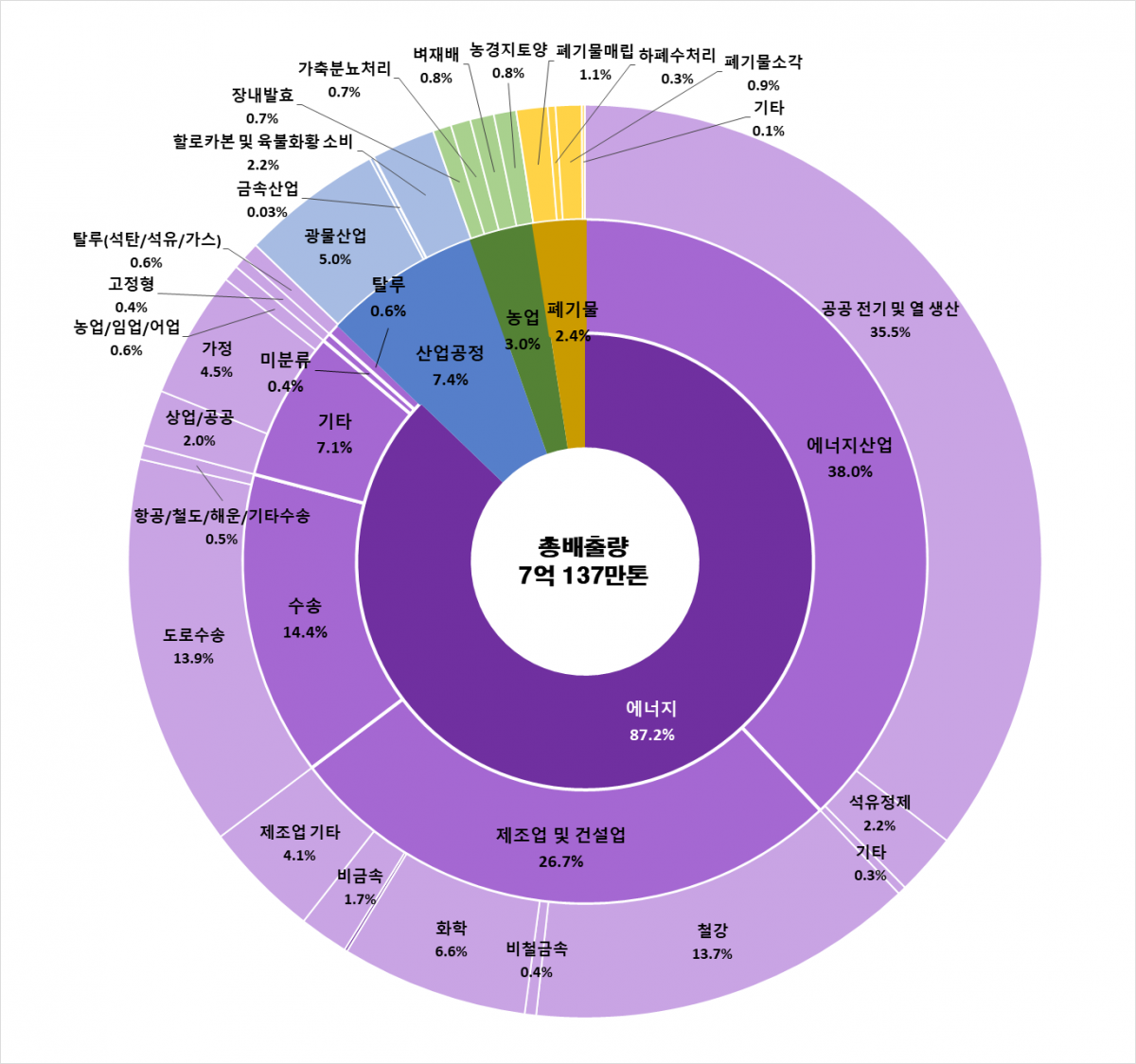

2019년 온실가스 배출량 전년 대비 3.5% 감소, 7억 137만 톤

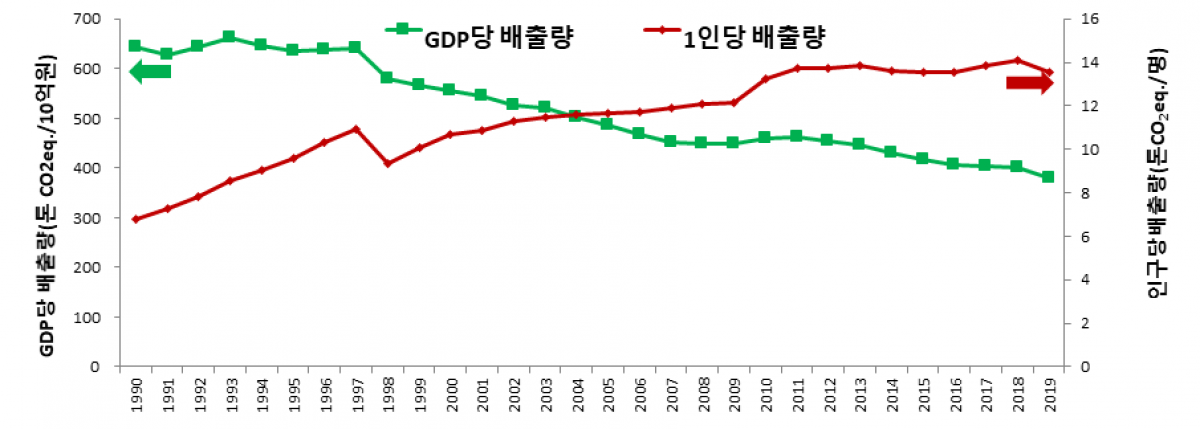

◇ 2018년 배출량 정점 이후, 2019년 온실가스 배출량 감소 ◇ 전기‧열(1,961만 톤↓), 불소가스(381만 톤↓) 감소 등 영향 □ 환경부 소속 온실가스종합정보센터(센터장 서흥원)는 ‘국가 온실가스 통계관리위원회(위원장 환경부 차관)’ 심의를 통해 2019년 국가 온실가스 배출량을 전년보다 3.5% 감소한 7억 137만톤으로 확정했다고 밝혔다. ○ 전년 대비 배출량 감소에 가장 크게 기여한 부문은 발전·열생산으로 1,961만톤(7.3%)이 감소했으며, 오존층파괴물질(ODS, Ozone Depletion Substances) 대체물질 사용부문(250만톤, 28.3%), 가정(219만톤, 6.5%) 등이 뒤를 이었다. ○ 한편, 도로수송은 전년보다 275만톤 증가(2.9%)하였으며, 비금속(113만톤, 10.2%) 등에서도 배출량이 증가하였다. < 분야별 배출량 증감 원인 분석> □ 에너지 분야의 배출량은 국가 총배출량의 87.2%에 해당하는 6억 1,150만톤으로, 전년보다 2,107만톤(3.3%) 감소했다. ○ 발전‧열생산 부문은 전력수요 감소에 따른 발전량* 감소(1.3%)와 미세먼지 대책에 따른 석탄화력 발전량 감소(4.8%) 등으로 온실가스 배출이 2018년보다 1,961만톤(7.3%) 줄었다. * 발전량 : 2018년 570.6 테라와트시(TWh) → 2019년 563.0 테라와트시(TWh) (1.3%↓) (자료 : 2020년 한국전력통계) ○ 제조업·건설업의 배출량은 2018년보다 44만톤 감소(0.2%)했다. 항목별로는 비금속 113만톤(10.2%)*, 화학 41만톤(0.9%)이 증가한 반면, 철강 6만톤(0.1%), 비철금속 13만톤(4.4%), 기타 179만톤(5.7%)이 감소한 것으로 나타났다. * 비금속 배출량은 전년도 감소에 따른 기저효과로 시멘트용 유연탄 소비가 크게 증가(8%) ○ 수송 부문은 국제 유가 및 국내 유류 판매가의 하락*에 따라 온실가스 배출량이 2018년보다 289만톤 증가(2.9%)했다. * 휘발유가(대한석유협회) : 2018년 1,581.40원/ℓ → 2019년 1,471.89원/ℓ(7%↓) ○ 가정·상업‧공공 등에서는 난방용 연료 소비가 줄어 온실가스 배출량이 2018년보다 311만톤(5.6%) 감소했다. □ 산업공정 분야 2019년 배출량은 국가 총배출량의 7.4%에 해당하는 5,199만톤으로, 전년보다 6.8% 감소했다. ○ 광물산업 부문에서 10만톤(0.3%)이 증가한 반면, 화학산업과 금속산업 부문에서 각각 2만톤(2.6%)과 6만톤(23.8%)이 줄어든 것으로 나타났다. ○ 불소계 온실가스는 오존층파괴물질 대체물질 사용과 반도체‧액정 생산 항목 등에서 소비감소로 2018년보다 381만톤(19.5%) 줄었다. □ 농업 분야의 2019년 배출량은 국가 총배출량의 3.0%에 해당하는 2,096만톤으로, 전년보다 17만톤(0.8%) 감소했다. ○ 세부적으로는 장내발효* 12만톤(2.6%), 농경지토양 9만톤(1.6%), 작물잔사소각 0.1만톤(6.6%)이 증가한 반면, 벼재배에서 34만톤(5.4%), 가축분뇨에서 4만톤(0.8%) 감소했다. * 소, 돼지 등의 가축이 사료를 소화시킬 때 온실가스인 메탄이 발생 □ 폐기물 분야의 2019년 배출량은 국가 총배출량의 2.4%에 해당하는 1,691만톤으로, 전년보다 63만톤(3.6%) 감소했다. ○ 세부적으로는 하폐수처리 8만톤(4.3%), 기타 6만톤(7.8%)이 증가한 반면, 소각에서 66만톤(9.3%), 매립 11만톤(1.3%)이 감소했다. < 국가 온실가스 배출량 비중(2019년 기준) >  < 부문별 기준 배출량 분석 > □ 국제기준(IPCC 지침*)에 따른 국가 배출량을 경제산업 부문별로 재분류**할 경우 산업부문 55.7%, 건물부문 21.0%, 수송부문 14.6%, 공공기타 2.7%, 폐기물 2.4%, 농축산 3.0%, 탈루로 인한 배출이 0.6%를 차지했다. * 기후변화에 관한 정부간 패널(Intergovernmental Panel on Climate Change) ** 국가 배출량의 35.5%를 차지하는 전환(전력·열생산)부문의 배출량은 부문별 전력·열 소비량 기준으로 구분하여, 각 부문의 배출량으로 반영 ○ 부문별 전년 대비 증감량을 살펴보면, 수송 부문은 277만톤(2.8%) 증가한 반면, 산업 1,463만톤(3.6%), 건물 1,105만톤(7.0%), 공공기타 158만톤(7.6%), 폐기물 63만톤(3.6%), 농축산 17만톤(0.8%), 탈루 및 기타 38만톤(7.8%)이 줄었다. < 온실가스 종류별 배출량 > □ 국내 6대 온실가스별 비중은 이산화탄소(CO2)가 91.8%로 가장 높으며, 메탄(CH4) 3.9%, 아산화질소(N2O) 2%, 수소불화탄소(HFCs) 1%, 육불화황(SF6) 0.8%, 과불화탄소(PFCs) 0.4% 등의 순으로 나타났다. ○ 이산화탄소(CO2)는 93.6%가 연료연소에서 발생하며, 2018년 대비 3.2% 감소했다. ○ 메탄(CH4)은 폐기물매립(28.1%), 벼재배(21.5%), 장내발효(16.7%), 탈루 (15.3%) 등에서 주로 발생하며, 전년보다 1.8% 줄었다. ○ 아산화질소(N2O)는 농경지토양(38.8%), 가축분뇨처리(24.4%), 연료연소(22.5%) 등에서 주로 발생하며, 전년 대비 0.6% 감소했다. ○ 수소불화탄소(HFCs)는 냉장고 등 기기의 냉매제 대체 사용(92.3%) 과정에서, 과불화탄소(PFCs)는 반도체․액정을 생산(100%)하는 과정에서, 육불화황(SF6)은 반도체․액정(45.0%) 및 중전기기*(54.6%) 제작 과정 등에서 주로 발생하는데, 전년보다 19.5% 감소했다. * 전력 관리를 위한 전기기구(전기 개폐기 등) 제작·사용·폐기 과정에서 육불화황(SF6) 배출 < 국내 총생산액(GDP) 및 인구당 온실가스 배출량 > □ 국가의 온실가스 배출 효율성을 파악할 수 있는 국내 총생산액(GDP) 및 인구당 온실가스 배출량을 살펴보면, 다음과 같다. ○ ‘국내 총생산액(GDP) 10억원 당 온실가스 배출량’은 379톤으로 2018년 401톤에 비해 5.6% 개선됐다. ○ ‘1인당 온실가스 배출량’은 13.6톤으로 2018년 14.1톤에 비해 3.7% 감소한 것으로 나타났다. < 지역별 배출량 > □ 2019년 전국 17개 시도별 배출량을 산정한 결과, 충청남도가 1억 5,475만톤으로 가장 높게 나타났다. 이어서 전라남도(9,100만톤), 경기도(8,511만톤), 경상남도(5,918만톤), 경상북도(5,805만톤) 등의 순서로 배출량이 많았다. ○ 그러나 실제 전력(열) 소비량 기준으로 산출하는 간접배출량*은 경기도가 6,310만톤으로 가장 컸으며, 충청남도(2,587만톤), 서울(2,136만톤), 경상북도(2,090만톤), 경상남도(1,607만톤)의 순서로 집계됐다. * 국가 배출량 산정은 생산시점 기준(직접배출량)으로 배출량만 작성하지만, 시도 배출량에서는 전력(열)의 실제 소비시점 기준의 간접배출량을 별도로 산정 □ 한편 온실가스종합정보센터는 이번 2019년 국가 온실가스 배출량은 관계부처가 합동으로 확정하는 공식 통계로서 지난 6월 공개한 2019년 잠정치(6억 9951만톤)보다 0.3% 높게 산정되었다고 밝혔다. ○ 아울러 매년 배출량 산정과정에서 기존 통계 대비 개선이 이루어지는 부분에 대해서는 과거 배출량도 함께 조정(업데이트)한다고 설명했다. ※ 2020년 온실가스 배출량은 6억 4860만톤으로 추정('21.6, 확정 통계는 2022년 하반기)되어 2018년을 정점으로 2020년까지 감소 추세가 이어질 전망 □ 2019년 국가 온실가스 배출량 상세자료는 온실가스종합정보센터 정보마당(www.gir.go.kr)에서 확인할 수 있다. 붙임 1. 2019년 국가 온실가스 배출량(확정). 2. 1990~2019년 국가 온실가스 배출량. 3. 2019년 지역별 온실가스 배출량. 4. 전문용어 설명. 끝.

□ 총괄 ○ ’19년 국가 온실가스 총배출량은 701.4 백만톤CO2eq.으로 ’90년 대비 140% 증가, 전년보다 3.5% 감소한 수준 * 292(’90)→ 503(’00) → 561(’05) → 656(’10) → 693(’15) → 727(’18) → 701백만톤(’19년) □ 분야별 증감원인 ○ 전년대비 에너지(3.3%↓), 산업공정(6.8%↓), 농업(0.8%↓), 폐기물(3.6%↓) - 감소 : 1)공공 전기·열 생산(-19.6백만톤, -7.3%), 2)ODS대체물질 사용(-2.5백만톤, -28.3%), 3)가정(-2.2백만톤, -6.5%) 등 1) 석탄화력발전 감소(-4.8%) 2) HFCs 순수입량 감소(HFC-134a : -28.7%, HFC-152a : -20.5%) 3) 난방도일 감소(-8.6%) - 증가 : 1)도로수송(2.8백만톤, 2.9%), 2)비금속(1.1백만톤, 10.2%) 1) 유류가격 하락(휘발유 : -6.9%, 경유 : -3.7%), 자동차 등록댓수 증가(2.1%), 자동차 주행거리 증가(0.8%) 2) 시멘트용 유연탄 소비 증가(8%) □ 배출량 원단위 ○ GDP당 배출량은 전년 대비 5.6% 감소한 379톤/10억원으로 ’90년 이후 최저치이며, 인구당 배출량은 3.7% 감소한 13.6톤/명  [ 에너지 분야 ] ○ (총괄) 에너지 분야의 ’19년 배출량은 국가 총배출량의 87.2%에 해당하는 611.5백만톤으로 ’90년 대비 154.5% 증가, 전년보다 3.3% 감소 - (부문비중) 연료연소 배출량은 607.3백만톤으로 에너지 분야 배출량의 대부분인 99.3%를 차지하며, 탈루 부문은 0.7% 배출 * (부문내 비중) 에너지산업(43.5%), 제조업․건설업(30.7%), 수송(16.5%), 기타 및 미분류(8.6%), 탈루/고체연료(0.05%), 탈루/석유․천연가스(0.6%) ○ 세부 항목별 - (발전·열생산) ’18년 268.4백만톤 → ’19년 248.7백만톤(19.6백만톤↓, 7.3%↓) * 총 발전량 1.3% 감소(570.6 TWh → 563.0TWh) < 에너지원별 발전량 및 배출량 추이 >

- (제조‧건설업-비금속) ’18년 11.1백만톤 → ’19년 12.2백만톤(1.1백만톤↑, 10.2%↑) * 비금속 연료탄 소비량 8% 증가 - (수송) ’18년 98.1백만톤 → ’19년 101.0백만톤(2.9백만톤↑, 2.9%↑) * 정부의 유류가 한시 인하정책(‘18.11∼’19.8)에 따른 국제 유가 및 국내 유류 판매가 하락(휘발유 –6.9%, 경유 –3.7%)과 자동차 등록댓수 증가(2.1%), 자동차 주행거리 증가(0.8%) 등 이동 수요의 증가 < 수송 관련지표 추이 >

- (상업/공공·가정 등) ’18년 52.5백만톤 → ’19년 49.5백만톤(2.9백만톤↓, 5.6%↓) * 평균기온 상승*(12.9℃ → 13.5℃)으로 인한 난방도일 감소(–8.6%) 및 난방 수요 감소(가스 –4%, 유류 –2%) < 상업/공공·가정 등 관련지표 추이 >

[ 산업공정 분야 ] ○ (총괄) 산업공정 분야의 ’19년 배출량은 국가 총배출량의 7.4%에 해당하는 52.0백만톤으로 ’90년 대비 154.3% 증가, 전년보다 6.8% 감소 - (부문비중) 광물산업이 산업공정 배출량의 67.5%를 차지하며, 할로카본 및 육불화황 소비 30.3%, 화학산업 1.8%, 금속산업 0.4% 순 ○ 세부 항목별 - (ODS 대체물질) ’18년 8.8백만톤 → ’19년 6.3백만톤(2.5백만톤↓, 28%↓) * HFC-134a, HFC-152a 순수입량 각각 28.7%, 20.5% 감소 - (반도체·액정) ’18년 7.1백만톤 → ’19년 6.2백만톤(0.9백만톤↓, 13%↓) * 반도체 및 액정표시장치 제품 생산량 감소 - (중전기기) ’18년 3.6백만톤 → ’19년 3.2백만톤(0.4백만톤↓, 10.7%↓) * (변·배전설비) 폐기된 개폐기 수량 축소 [ 농업 분야 ] ○ (총괄) 농업 분야의 ’19년 배출량은 국가 총배출량의 3.0%에 해당하는 21.0백만톤으로, ’90년 대비 0.03%, 전년보다 0.8% 감소 * (‘90년대비 증감추세) 육류 소비증가로 장내발효 55%, 가축분뇨처리 72% 증가, 논면적 감소로 벼재배 배출량 44% 감소 - (부문비중) 벼재배 부문이 농업 분야 배출량의 28.2%를 차지하며, 농경지 토양 26.5%, 가축분뇨처리 23.4%, 장내발효 21.9% 순 ○ 세부 항목별 - (장내발효) ’18년 4.5백만톤 → ’19년 4.6백만톤(0.1백만톤↑, 2.6%↑) * 가축 사육두수 증가(한육우 3.7%, 염소 17.4%) - (벼재배) ’18년 6.3백만톤 → ’19년 5.9백만톤(0.3백만톤↓, 5.4%↓) * 벼재배 면적 1.1% 감소, 상시담수 및 1회 간단관개 면적비율 감소(61%→59%), 2회이상 간단관개 면적비율 증가(38%→40%) [ LULUCF 분야 ] ○ (총괄) LULUCF 분야 ’19년 흡수량은 –39.6백만톤으로 ’90년 대비 5.0% 증가*, 전년보다 6.0% 감소 * (‘90년대비 증감추세) 산림 흡수증가로 ’00년 최대흡수 기록 후 흡수량 감소 경향 - (부문비중) LULUCF 부문내 흡수 총량은 –43.9백만톤으로 산림지 부문이 –43.2백만톤으로 흡수량의 대부분을 차지 * 배출원인 농경지 및 습지 부문은 각각 4.1 백만톤, 0.3 백만톤 배출 ○ 세부 항목별 - (산림지) ’18년 -45.6백만톤 → ’19년 –43.2백만톤(2.4백만톤↑, 5.2%↓) * 임목축적증가량 감소(23,423 → 22,170 천m3, -5.3%) [ 폐기물 분야 ] ○ 폐기물 분야의 ’19년 배출량은 국가 총배출량의 2.4%에 해당하는 16.9 백만톤으로 ’90년 대비 62.8% 증가, 전년보다 3.6% 감소 * (‘90년대비 증감추세) 소각부문 처리량 증가로 배출량 350% 증가, 매립부문 배출량은 ’97년 최대치 이후 매립 최소화 정책 등으로 감소경향(‘15년 이후 소폭 증가) - (부문비중) 매립 부문 45.7%, 소각 38.0%, 하폐수처리 11.5%, 기타 4.8% 순 ○ 세부 항목별 - (매립) ’18년 7.8백만톤 → ’19년 7.7백만톤(0.11백만톤↓, 1.3%↓) * 사업장폐기물(12%) 및 건설폐기물(40%) 매립량 감소로 배출량 감소 (자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황) - (소각) ’18년 7.1백만톤 → ’19년 6.4백만톤(0.66백만톤↓, 9.3%↓) * 사업장폐기물(16%) 및 건설폐기물(5%) 소각량 감소로 배출량 감소 (자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황) < 폐기물 소각 관련지표 추이 >

○ 1996 기후변화에 대한 정부간 협의체(IPCC) 지침에 따른 분류항목*별 배출량 * 5개 분야(대분류), 20개 부문(중분류), 90여개 항목(세분류)으로 구성 (단위 : 백만톤 CO2eq.)

○ 온실가스 배출량 통계(인벤토리) - 인간의 인위적 활동에 따른 온실가스의 배출원(sources)에 의한 배출량(emissions) 및 흡수원(sinks)에 의한 흡수량(removals)의 목록 ○ CO2 환산량(Carbon dioxide equivalent, CO2eq.) - IPCC에서 1995년 발표한 제2차 평가보고서의 지구온난화지수에 따라, 주요 직접온실가스 배출량을 CO2로 환산한 단위 ○ 기후변화에 대한 정부간 협의체 (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) - 기후변화에 대처하고자 세계기상기구와 유엔환경프로그램이 공동으로 설립(1988년)한 정부간 협의체 ○ 총배출량 - 토지이용, 토지이용변화 및 임업(Land-Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) 분야를 제외한 나머지 분야의 배출량을 합산한 값 ○ 순배출량 - LULUCF 분야를 포함하여 합산한 배출량 ○ 오존층 파괴물질(Ozone Depleting Substances, ODS) 대체물질 - 몬트리올 의정서에 따라 폐기되는 오존층 파괴물질의 대체재. 냉매, 방재, 에어로졸, 용매, 발포제 등에서 사용되는 물질로 온실가스(수소불화탄소(HFCs) 및 과불화탄소(PFCs))를 의미 ○ 중전기기 - 무게가 비교적 무거운 전기기구(변압기, 개폐기 등)를 통틀어 지칭 [출처: 환경부 보도자료 2021. 12. 31.] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||